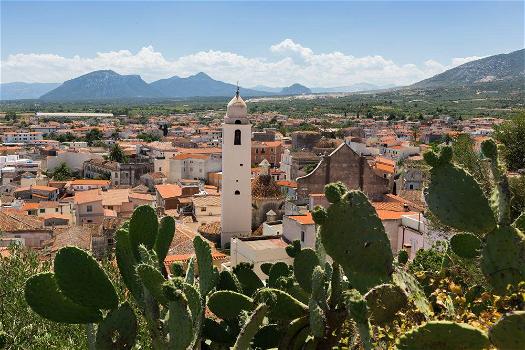

Sarule è un paesino abbarbicato tra i monti della Barbagia, ci si arriva dopo tante curve e tornanti. Siamo arrivati a mezzo giorno circa e abbiamo girovagato tra le cortes apertas (case aperte) organizzate per l'evento "Autunno in Barbagia". Sarule è famoso per i tappeti sarulesi, che hanno una trama particolare e sono decorati con disegni geometrici, e per la poesia A Diosa (più conosciuta con il nome di No potho reposare), scritta dall'avvocato sarulese Salvatore Sini che è diventata una delle canzoni simbolo della Sardegna grazie al compositore Giuseppe Rachel nel 1920, il testo è commovente e parla di un fortissimo amore.

Ad accorglierci all'ingresso di Sarule e a guidarci per le strade c'era un profumo variegato e goloso, un mix di tutto ciò che si poteva mangiare tra le viuzze di Sarule: arrosto di pecora, ghattas ovvero frittelle dolci e salate, fregola al sugo, pane appena sfornato, torrone e dolciumi, salumi e formaggi, pane carasau condito con sugo e formaggio e dolci tipici fatti con il miele e le conserve di fichi d'india.

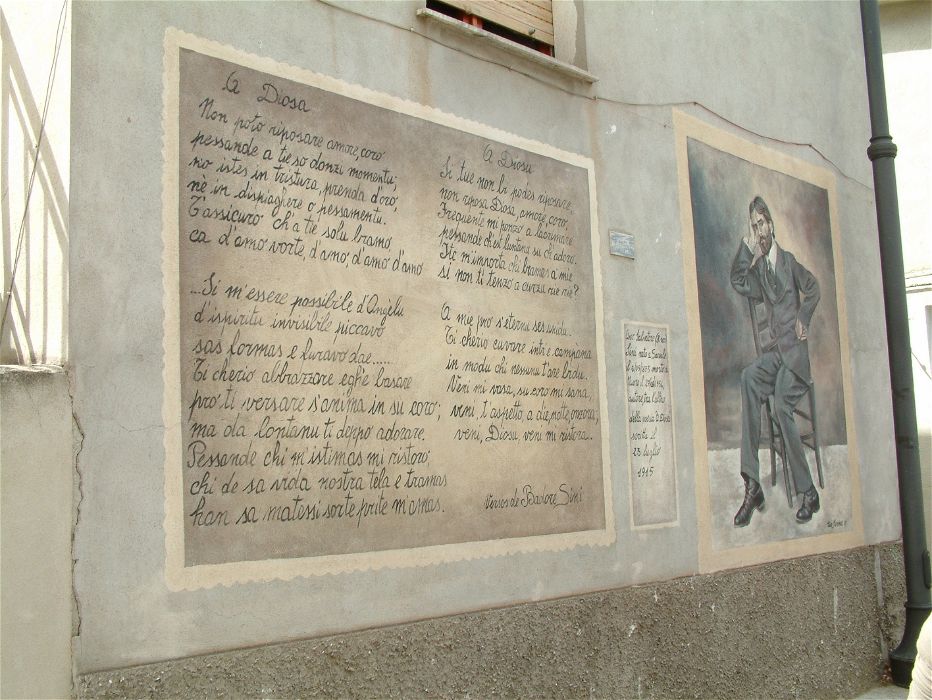

Sparsi per le vie sono visibili degli enormi murales rappresentanti attività quotidiante e soggetti vestiti con gli abiti tipici antichi: uomini a cavallo, donne che chiacchierano sull'uscio di casa, persone intente nella lavorazione della pelle, tappeti sarulesi, uomini in maschera, il testo della poesia A Diosa affiancata dal ritratto del suo scrittore, l'avvocato Salvatore Sini.

Murales rappresentante due cavalieri in posa

Le cortes apertas erano curate in ogni minimo dettaglio ed ognuna era dedicata ad un tema, con le degustazioni e la possibilità di acquistare gli oggetti esposti, tutti artigianali, tipici e moderni.

Rappresentazione dell'antica tecnica della cardatura della lana. La signora è vestita in abito tipico

Quindi siamo passati dai coltelli sardi agli oggetti fatti in pasta di pane porcellanata; dalla spiegazione della cardatura della lana a quella della preparazione dei dolci tipici sarulesi fatti con il miele e le conserve (tutto biologico sin dall'antichità senza il bisogno di seguire la moda del momento); passando per le tegole e le bottiglie decorate artisticamente con tecniche moderne agli utensili antichi e gli oggetti in sughero; dai ninnoli e gioielli in vetro a quelli fatti in legno o in ceramica decorata con la pavoncella sarda.

Frutta fatta di pane porcellanato e dipinta con pigmenti naturali

In molte cortes apertas c'erano dei musei, uno interamente dedicato alla poesia A Diosa, mentre in altri erano esposti i quadri di artisti e fotografi del posto.

Gli stend e le cortes in cui era possibile comprare cibo erano affollatissime e alla fine abbiamo trovato un posticino a sedere dove si poteva mangiare la fregola che era buonissima e ben condita con un sugo di pomodoro e carne, purtroppo volevo assaggiare anche il pistiddu, dolcetto di sfoglia morbida farcito con marmellata di fichi d'india, ma erano completamente finiti a metà giornata.

Insomma, tante cose da vedere e degustare per capire meglio le tradizioni sarde e, in particolare, gli usi, i costumi e la cucina della Barbagia.

Sulla SS 129 che collega Macomer a Nuoro, dopo 7 km circa si arriva al nuraghe e alla Chiesa di Santa Sabina, il complesso archeologico rientra nella zona della Piana di Silanus, nella provincia di Nuoro.

All'ingresso c'è un cartello che vieta l'ingresso a chi è sprovvisto di biglietto, ma noi non abbiamo trovato nessuno alla biglietteria e siamo entrati ugualmente, probabilmente si tratta di un cartello vecchio o non valido in alcuni giorni/periodi dell'anno. Da visitare c'è il nuraghe, la chiesa e una costruzione che ospita fotografie di altri complessi archeologici della zona.

Il nuraghe del complesso archeologico di Santa Sabina

Il nuraghe è imponente e ben conservato per oltre la metà dell'altezza, i suoi mattoni sono ancora perfetti nonostante l'esposizione al passare del tempo e agli agenti atmosferici. E' visitabile anche all'interno ed è stata la prima volta che sono potutata entrare in una di queste antiche strutture. All'ingresso del nuraghe ci sono due rientranze, una cieca e l'altra con una scala che conduce alla parte superiore che è completamente mancante mentre al centro del nuraghe c'è un'enorme stanza circolare con tre nicchie abbastanza profonde sui lati non occupati dalla direzione della porta.

Vano scala all'interno del nuraghe

Il soffitto è a cupola ed è impressionante come la struttura, risalente al 1600-1000 a.C., si sia ben conservata fino ad oggi.

La chiesa dedicata a Santa Sabina, invece, ha origini medievali ed è possibile così capire l'importanza di luogo sacrale attribuito alla zona con il passare delle epoche.

Chiesa di Santa Sabina

La struttura, esternamente, è abbastanza articolata ed è costituita da tre corpi, mentre l'interno è molto luminoso ed è decorato in maniera semplice con le pareti lasciate a mattoni a vista e arredata con le poche statue, qualche vaso di fiori e le scarne panche in legno.

Mi è piaciuto il calore dell'accoglienza sarulese e la loro spiccata ospitalità nell'aprire la porta di casa a questa manifestazione e, soprattutto, fare entrare degli sconosciuti. Le persone erano preparatissime e rispondevano a qualsiasi domanda. Impagabile, inoltre, l'esperienza di poter entrare in un nuraghe; ciò è stato possibile per l'ottimo stato di conservazione dello stesso.

Il fatto che i dolci erano pochi e non è stato possibile assaggiarli nelle varie cortes apertas poichè a Sarule non si aspettavano un'affluenza del genere. Ma è stata anche colpa nostra che siamo arrivati tardi. La nota negativa è rappresentata dai prezzi di alcuni oggetti o prodotti gastronomici che direi molto esagerati.

Il consiglio più importante è quello di cercare di arrivare non troppo tardi a queste manifestazioni per non rischiare file enormi per mangiare ed il caos nelle visite nelle case. Per il resto è anche utile girare con una bottiglietta d'acqua in borsa perché i paesini sono spesso in salita e c'è tanto da camminare e visitare. Il prezzo indicato è relativo: dipende da cosa comprate da mangiare o come souvenir, quindi si può spendere anche pochissimo.